「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針ガイダンス 」には、「「リスク」とは、研究の実施に伴って、実際に生じるか否かが不確定な危害の可能性を指す。その危害としては、身体的・精神的な危害のほか、研究が実施されたために被るおそれがある経済的・社会的な危害が考えられる。」と、臨床研究を実施する上でのリスクが記載されています。それでは、医薬品、医療機器それ自体が持つリスクとは何でしょうか?医薬品は副作用を中心としたリスクの考え方があります。これに対して、医療機器は不具合の結果による健康被害でリスクが判断されます。

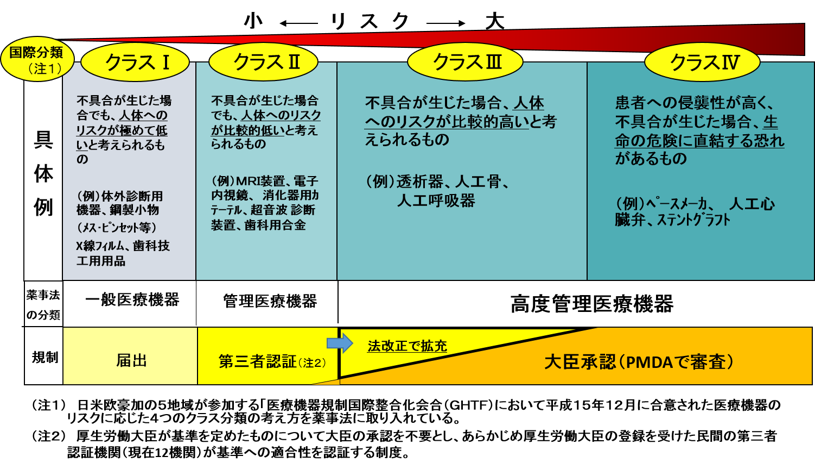

医療機器の国際分類は、”不具合が生じた場合に”、人にどの程度の健康被害を与えるかによって、下図のようにクラスⅠからⅣのリスクに応じた分類になっています。クラスⅠは人体へのリスクが極めて低いもの、クラスⅡは人体へのリスクが比較的低いもの、クラスⅢは人体へのリスクが比較的高いもの、クラスⅣは生命の危機に直結する高いリスクがあるものになります。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 ホームページの資料より

それでは、「未承認」の医療機器は高リスク機器、「非侵襲」の医療器機器は低リスク機器でしょうか? 必ずしもそうではありません。未承認であっても、リスクの極めて低いと考えられる医療機器もあります。非侵襲の検査機器であっても診断結果が治療に大きな影響を及ぼす場合は、高リスク機器になります。医療機器自体が持つリスクは、承認・未承認の違いや侵襲注1)の程度と必ずしも一致しないことに注意してください。

医療機器のクラス分類は機器に対する薬機法の規制による分類ですが、臨床研究では、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針ガイダンス 」に示されているように、医療機器自体のリスクだけでなく、臨床研究のプロトコルの中でどのように使用されるかによってもリスクが変わることに留意する必要があります。また、医療機器の人体へのリスクは、患者さんだけでなく、操作者(医療者)に対しても考慮しなければなりません。

(2020年1月24日時点の記載です。)

(注1)侵襲とは、「研究目的で行われる、穿刺、切開、薬物投与、放射線照射、心的外傷に触れる質問等によって、研究対象者の身体又は精神に傷害又は負担が生じること」を言います。 また「侵襲のうち、研究対象者の身体及び精神に生じる傷害及び負担が小さいものを「軽微な侵襲」」と言います。(「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 」から)